良性発作性頭位めまい症

頭の向きや姿勢で変化するめまい

内耳性めまいでい最も多い「良性発作性頭位めまい(眩暈)症」のお話です

この病気は、ある身体の向きで強くなる回転性のめまいを感じます。

例えば、右もしくは左など、特定の方向を向くと症状が強くなるようなめまいを自覚します。また頭の向きで、めまいの向きが逆向きに変化するのも特徴です。

何度もその方向を向いていると、次第に誘発された眩暈が軽くなる(披露現象)という特徴もあります。

メニエール病という、眩暈の病気で有名なものがあります。メニエール病と異なり、眩暈に関連した聴力低下、耳閉感、耳鳴りを感じることはありません。

良性発作性頭位めまい症とは

平衡感覚を司る器官は、直線運動を感知する卵円嚢(らんえんのう)と球形嚢(きゅうけいのう)、回旋運動を感知する三半規管で成り立っています。

この病気は、内耳の耳石器(特に卵形嚢)の中にある、耳石のかけらが、それに連続する後方の三半規管の中に入り込むことでおこります。

良性発作性頭位めまい症は、分類上、耳石(の破片)が入り込んでいる場所に伴い、1.水平半規管型 2.前半規管型 3.後半器官型に分けられます。めまいの発作の直後の方が診断しやすいのですが、実際は検査が難しい場合もあります。ただ、どちらの内耳が障害を受けているのか、障害の場所を診断することは大切です。

同じ姿勢を長時間続けている場合(たとえば長期の入院など)で起こりやすいとされます。 そのほか、65歳以上の特に女性、あるいは骨粗鬆症の方などにも起こりやすいとされています。

この三半規管に入り込んだ耳石のかけらが、頭の向きに伴って移動し、リンパの流れを起こす(半器官内結石症)もしくは三半規管の中のクプラという部分に付着し、その重みでその下の感覚毛を傾けることで、三半規管を刺激します(クプラ結石症)。

三半規管は、リンパの流れをクプラが感知し、情報として頭に送っています。三半規管に入り込んだ耳石のかけらによって、頭の向きにより過剰な刺激が三半規管におこり、左右で偏った情報が脳へ送られることが、頭位性めまいを起こすメカニズムです。

治療について -じっと寝ていては治りませんー

この眩暈は、物理的な原因(耳石のかけらが三半規管に入り込む)でおこります。薬での治療は難しいのですが、眩暈の発作時は、吐き気止めや安定剤は効果があります。

この耳石のかけらを、三半規管から追い出すことが治療の中心になります。そのため「じっと寝ていては駄目」ということなのです。

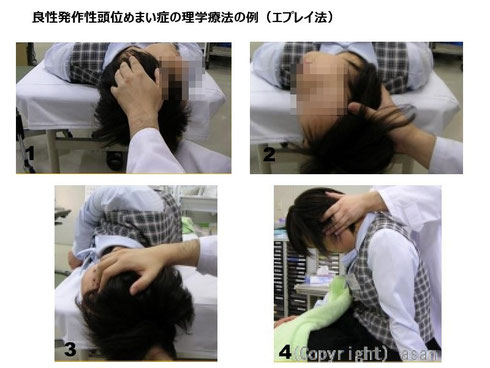

指導を受けながら、めまい体操を行ったり、理学療法を行い、強制的に耳石を追い出すこともあります。

頚性めまい

またこれと似たような病気に「頚性めまい」というのもあります。首の異常で起こるめまいで、良性発作性めまい症と似たような症状を示します。

良性発作性頭位めまい症との違いは、首を曲げたりするときに、主にめまいが起こるということです。身体ごと横を向いたりしても、それほどめまいはおきません。首の異常で引き起こされるめまいです。