がま腫

舌の裏から口の底の粘膜の下に半透明の袋ができることがあります。

大きいものでは2-3Cmくらいまで大きくなります。

上の写真が典型的な例ですが、がま腫といいます。がまがえるがのどをふくらませた状態に似ていることから名付けえられています。ラヌラとも呼ばれます。

唾液を作る唾液腺には耳下腺、舌下腺、顎下腺がありますが、それぞれ、口の中へ続く管(唾液管)を持っています。がま腫は舌下腺に起こります。

唾液腺の壁がもともと弱く、機械的な刺激が加わった場合に起こります。唾液が唾液腺の外に漏れ、周りに薄い壁を作った袋を作ります。

ガマ腫のタイプ

多くは、冒頭の写真のように、口の中のみに袋状の腫脹を認めます。(舌下型)

しかし、口の底の筋肉の下、顎の奥にまで袋が入り込んでいる大きながま腫もあります(顎下型)。

症状

多くは痛みはありませんが、時に鈍い痛みを伴うことかあります。袋が大きいと、食べるときにじゃまになって気になります。

また舌が回りにくいので、言葉が話しにくいこともあります。

顎の下にできた腫瘤では、一旦腫れると自然に小さくなることはまずないため、美容上、気になることもあります。

検査

舌の裏にできているものは、見た目でがま腫と診断できます。

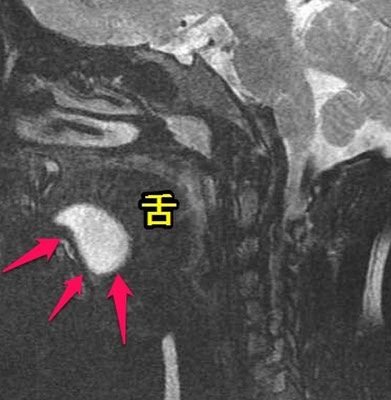

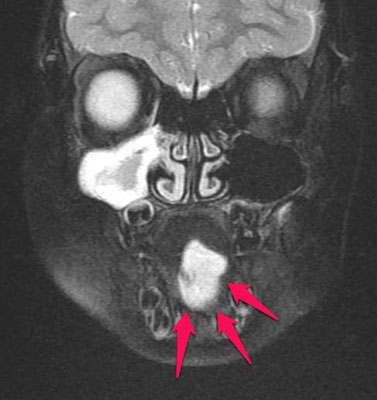

ただし、摘出を考える上で、広がっている範囲を調べることは非常に大切です。そのため、CTやMRIによる検査を行うことが一般的です。特にMRIはコントラストもはっきりしており、周囲の筋肉との関係もわかりやすいため有用です。

顎の下や、首にできているがま腫の場合、超音波検査も大事な検査です。

冒頭の写真の、舌下型がま腫の患者さんのMRI検査です。舌を上げると突出して見えますが、舌の裏、口の底の比較的深いところまで袋があります。