くびの柔らかいしこり(正中頚のう胞、側頸嚢胞)

あくまで一般的な病気のご紹介です。この内容を読んで自己判断されず、専門医にご相談されることをおすすめします(袋状の悪性の腫瘍もあります)

くびの柔らかいしこり

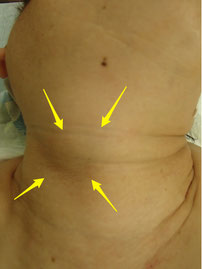

首の前方、あるいは横の方に柔らかいしこりがあり、時に大きくなって周りの皮膚が赤くなったりすることがあります。

小中高校生くらいの方に多く見られますが、時には大人の方でも見られます。こういうものはいわゆる嚢胞(のうほう)とよばれる袋状の構造物です。

一部(顎下型がま腫など)を除き、先天性(うまれつきもっている)のものがほとんどです。袋は通常は触ると柔らかいかゴムボールのような弾力があり、いわゆる硬いしこりとは違います。

1.正中頸嚢胞(せいちゅうけいのうほう)

くびのほぼ中央にできる嚢腫です。

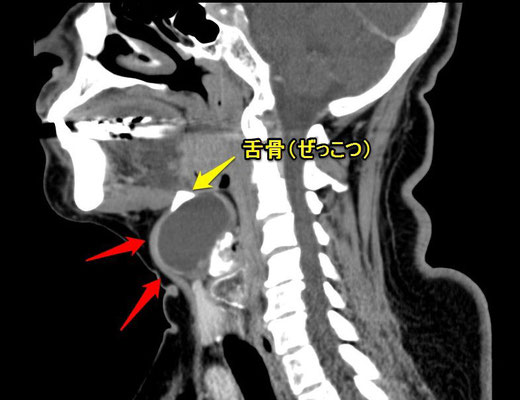

大人の、のど仏の位置より上の部分(舌骨という骨のそば)に見られます。

次に述べる側頸嚢胞と同様に、赤ちゃんがお母さんのお腹の中で成長していくときに原型ができます。

頚部のホルモンを作る、甲状腺の形成過程で、本来消えなくてはならない管(甲状舌管)の一部が残ったものです。

子供さんの場合、周囲の方がくびの真ん中のしこりに気づきます。小さいものではビー玉太から大きい物になると数センチになるものもあります。

中は液体ですが、多くは感染をくりかえし、膿が溜まっていることがほとんどです。しこりがあるだけで、何もおこらないないこともありますが、感染を起こしていると、赤く腫れ痛みを感じます。

中に液体がたまっているので、触るとぷよぷよした感じや、ゴムボールのような弾力を感じます。

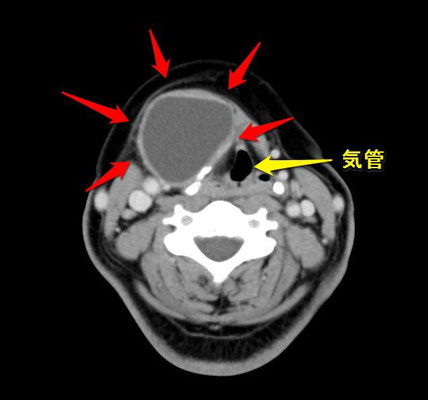

気管を押しているため、飲み込んだ時や、普段から違和感がつよく感じられます。袋が舌骨の下に付着しています。手術で取る場合はこの舌骨を一緒に取る必要があります。

2.側頸嚢胞(そくけいのうほう)

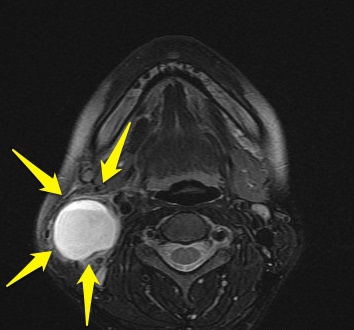

正中頸嚢胞とできる過程は違いますが、同じように発生段階で残存した鰓溝によりできる嚢胞です。多くはくびの横に触れる筋肉(胸鎖乳突筋)の内側とその奥の動脈の間に見られます。

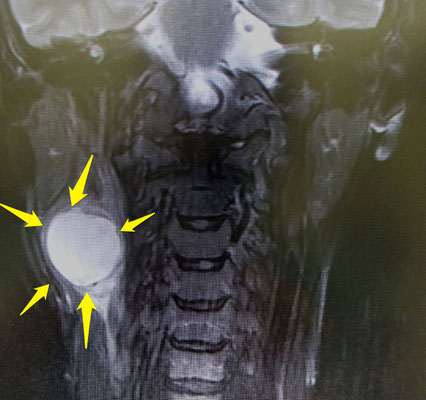

大人の方ですが、くびの右側に袋状の膨らみに気づかれました。MRIでは、頚部の筋肉の内側に袋状の腫瘤ができています。

超音波検査でも写真のように袋状になっています。

治療について

どちらも皮下のしこりとして触るだけという場合は、特に治療の必要はありません。感染を起こし痛みが出る時は、抗生剤の投与で炎症を抑えます。

また針で袋を刺し、中の膿を抜くことで、小さくすることもできます。ただし嚢胞がなくなるわけではないので、時間が経つと、再度増大することがあります。

最終的な治療は手術となります。

袋は管状となり、喉の奥の方まで続いていることがあります。袋を完全にとってしまわないと、また腫れてくることがあるので、可能な限り追跡して取り除きます。

正中頚嚢胞の場合、喉ぼとけの上にある舌骨の中を通ることが多いため、一緒に舌骨を取り除きます。舌骨を取ることで、問題が起こることはありません。

手術のタイミングは決まっていません。2回以上腫れて痛みが出たり、美容的に目立つ場合が手術の適応になるかと思います。全身麻酔の手術になりますので、病院での治療が必要です。